История Волгограда содержит в себе много сложных и неоднозначных страниц. В наше время совершенно естественно, что незадолго до рождения ребёнка будущая мама отправляется в родильный дом, откуда выходит через некоторое время с новорожденным малышом. Однако то, что сегодня кажется само собой разумеющимся, в старые времена воспринималось совершенно иначе. Родильные дома в современном смысле этого слова, в России как массовое явление стали появляться только в ХХ веке. До того рожать было принято дома. Для помощи в родах на дом приглашалась «повивальная бабка» – специально обученная женщина, способная сопровождать роды в стандартных случаях.

Забытое это понятие «повивальная бабка» стало со временем ассоциироваться действительно с некоей пожилой женщиной. Исторически, в эпоху Средневековья, возможно, так и было чаще всего, однако к XIX веку ситуация в этом смысле существенно изменилась. «Бабок» в массовом порядке готовили медицинские вузы, например, такое учебное заведение как Военно-медицинская академия в Петербурге, выпуск которой составлял до 500 «бабок» в год (разумеется, вовсе не старческого возраста). Первая официальная повивальная «бабка» в Царицыне появилась в 1808 году. Ею стала 23-летняя

выпускница Петербургского повивального института Ульяна Андреева.

выпускница Петербургского повивального института Ульяна Андреева.

Выпускницы Центральной фельдшерской школы, 1906 г.

«Бабки» в своей деятельности руководствовались особым Уставом, подписанным Екатериной II 9 сентября 1789 года, к которому со временем добавился и ряд других документов. Устав предписывал « врача-акушера, если таковой, конечно, был где-нибудь поблизости. Так что рожать, хоть и с «бабкой» было принято дома. Роды в больнице предполагали какие-то особенно тяжёлые случаи и были большим исключением из правил.

Но роды дома к середине XIX века, в условиях стремительного роста городов, стали делом не всегда возможным. Бедные слои городского населения как правило не могли обеспечить квалифицированную медицинскую помощь в родах, в случае если предвиделись какие-то сложности и компетенции повивальной бабки могло не хватить. Кроме того, появилось относительно новое явление городской жизни – дети, рождённые вне брака, что, конечно, случалось во все времена, но до начала массового развития городов было большой и позорной редкостью. Поскольку подобные случаи часто вели к трагедиям – как для матерей, так и для малышей, а государственной системы помощи ещё не было создано, стали возникать идеи общественной помощи роженицам «сложным» в медицинском или социальном плане. Так в России появляется идея родильного приюта – предшественника массовых родильных домов нашего времени.

Родильные приюты начинают массово возникать во второй половине XIX века по всей России. В таких приютах постоянно работали врачи и акушеры, а сами приюты имели в своём составе, обычно, три отделения: отделение для детей, рождаемых в законном браке у бедных родителей; секретное отделение для «девушек», рожавших вне брака (куда можно было прийти анонимно, без предъявления документов); и «кормиличное», где можно было оставить ребёнка-отказника или принести такового со стороны. Следует подчеркнуть, что родильный приют предназначался исключительно для бедных слоёв населения и воспринимался более обеспеченными слоями как специфическая ночлежка с медицинской помощью. Тем не менее, если рожать в приюте для обеспеченной женщины было бы невероятным позором, то помогать приютам – напротив, считалось важным богоугодным делом.

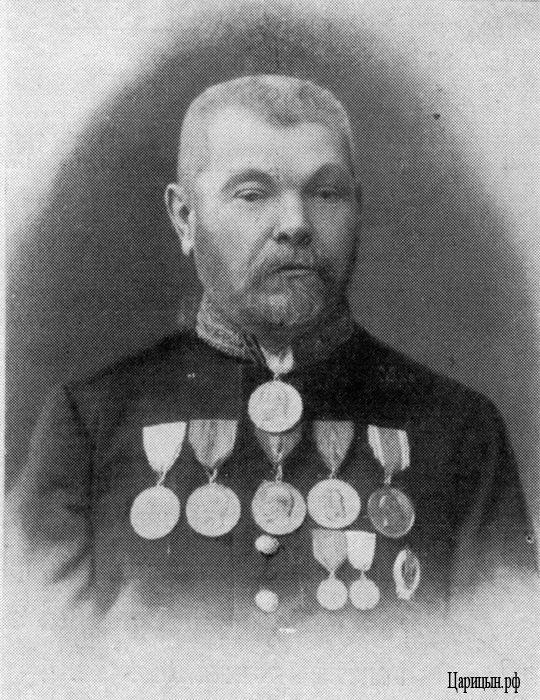

Родильный приют в Царицыне возникает 1894 году. Инициатором организации такого приюта стало Общество царицынских врачей, объявившее о своей инициативе в декабре 1893 года. 3 января 1894 года в Царицыне был устроен благотворительный спектакль, весь сбор от которого пошёл на нужны организации приюта. Открытие состоялось 10 апреля 1894 года. К тому времени Обществу удалось собрать пожертвований на сумму 500 рублей. Кроме того, крупный царицынский купец Григорий Нестерович Серебряков купил на свой счёт всю обстановку приюта, включая мебель, ванны, хирургические инструменты и бельё (что обошлось ему в 759 рублей). Первоначально приют разместился в арендованном помещении на Ломоносовской улице (совр. ул. Мира). Проблемой было то, что в доме на тот момент не было водопровода, его подвели к зданию только спустя некоторое время после устройства приюта.

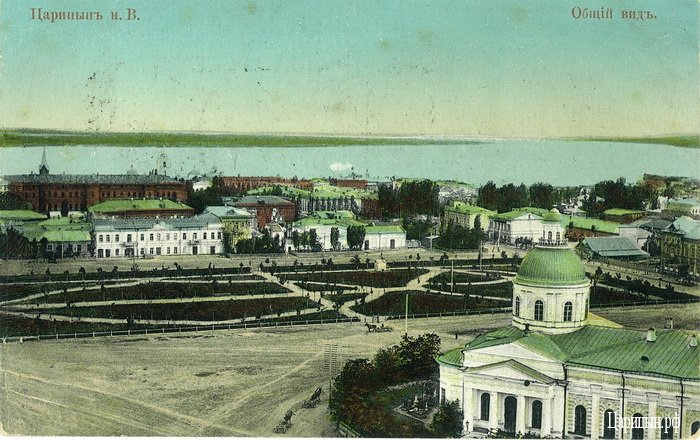

Панорама ул. Ломоносовсклй с пожарной каланчи. В одном из этих домов и располагался первый адрес родильного приюта. К сожалению, неизвестно, в каком именно

Правила, по которым работал царицынский приют, были следующими: роженицы принимались бесплатно, без предъявления документов, круглосуточно. Во время пребывания в родильном приюте роженицы находились на полном обеспечении, в том числе питанием, бельём, прислугой. Согласно положению, роженица не могла провести в приюте более 10 дней. Пребывание на больший срок допускалось только при особенных обстоятельствах по решению врача. Реально средняя продолжительность пребывания в приюте по факту составила 6 суток.

Содержание приюта в первые годы осуществлялось исключительно за счёт частных пожертвований, хотя впоследствии туда стали добавляться и средства городского бюджета.

Г.Н. Серебряков

Масштабы деятельности приюта были следующими. За 1894 год (а приют, открывшийся в апреле, успел проработать в том году только восемь с половиной месяцев) в приют поступило 60 женщин, из которых 56 рожали в приюте, 3 поступили уже после родов

и 1 была выписана беременной после оказания ей медицинской помощи. Живыми из приюта были выписаны 50 детей: 32 мальчика и 18 девочек. В 1895 году черед приют прошло уже 105 женщин, в 1896 – 160. К 1904 году через приют проходило уже более 500 женщин ежегодно, проводилось по 50 операций. Из 503 женщин, поступивших в приют в 1904 году, умерли только три, что было блестящим показателем для медицинских учреждений того времени, особенно с учётом того, из каких социальных слоёв поступали роженицы.

и 1 была выписана беременной после оказания ей медицинской помощи. Живыми из приюта были выписаны 50 детей: 32 мальчика и 18 девочек. В 1895 году черед приют прошло уже 105 женщин, в 1896 – 160. К 1904 году через приют проходило уже более 500 женщин ежегодно, проводилось по 50 операций. Из 503 женщин, поступивших в приют в 1904 году, умерли только три, что было блестящим показателем для медицинских учреждений того времени, особенно с учётом того, из каких социальных слоёв поступали роженицы.

Собранная в 1894 г. сумма в 500 рублей быстро закончилась. Чтобы поддержать приют купчиха М.Н. Церпинская провела благотворительную лотерею, собравшую рекордную сумму в 1580 рублей. Были проведены два благотворительных спектакля, принесшие 390 рублей, а также различные частные пожертвования. В общем, за 1894 год приют собрал 2550 рублей.

Куда же тратились деньги? Деньги распределились следующим образом. 225 рублей ушло на зарплату акушерам, 64 рубля – на содержание прислуги, 300 рублей – на оплату аренды, 61 рубль – на питание для рожениц (средний расход на питание для роженицы составлял 16 копеек в сутки), 77 рублей – за отопление, 34 рубля – за ремонт помещений, прочие расходы – 50 рублей. В общей сумме было потрачено 811 рублей. При этом, керосин на нужды освещения приюта поставлялся спонсорами бесплатно, а дрова – почти бесплатно.

В 1896 году приют переехал в новое здание – на ул. Пушкина (которая и сегодня сохраняет своё историческое название), в здание, выстроенное для него одним из крупнейших купцов и меценатов Царицына – К.В. Ворониным. Поначалу здание было деревянное, позже оно было перестроено в кирпичное. В советское время приют продолжал располагаться в этом здании, став родильным домом, и оставался таковым до самой Сталинградской битвы.

Частная гимназия Стеценко — на переднем плане (сохранившееся здание) и здание приюта — за ним. Рукописная надпись «Род.дом» сделана позднее, в 70-80-е гг. известным волгоградским краеведом А.А. Лапинским

В начале ХХ века дела у приюта пошли не особенно хорошо. Председатель общества врачей Николай Кириллович Лаврентьев, фактический основатель учреждения, а также его бессменный главный врач, скончался 25 ноября 1903 года (это произошло в Москве). Главный попечитель приюта Г.Н. Серебряков в мае 1904 года отказался от попечительства. Судьба приюта, его дальнейшее существование оказались под угрозой. Чтобы не потерять приют, с 1904 года его пришлось взять на содержание городскому бюджету, так приют, созданный и много лет проработавший на частные средства, перешёл на попечение города.

Сохранившееся здание гимназии Стеценко в наши дни. Родильный приют стоял когда-то по соседству

Времена были сложные, было много бедных, медицина же стоила дорого и многим слоям населения оказывалась не по карману. Но город находил в себе инициативу и силы для того, чтобы поддерживать в трудных условиях людей. Мы не должны забывать об этом и в наши времена, несмотря на то, что с тех времён прошло более 120 лет.